|

|

フローリングの選び方

フローリングの分類

自然の温もりや飽きのこないデザインなど、木質フローリングは様々な特長を備えています。

近年の防音技術やシックハウス対策などと相まって多種多様な製品が市場に流通していますが、その種類は、大きく分けて、複合材と無垢材の2つに分類されます。

複合フローリング(複層フ)は多層化したもので、代表的な商品は合板を基材とし、表面に天然の化粧単板を張り合わせたものです。

一方、無垢フローリング(単層)とは、一枚の板を基本とするもので、より自然物に近いといえます。

無垢材が自然物という位置づけであれば、複合材は工業品という面が強く、それぞれに長所・短所があります。それぞれの特性や性能の違いをご理解の上お選びください。

複合フローリング

無垢フローリング

複合フローリング(複層)

特徴

表面材(化粧単板)と基材(合板など)を合わせて作る複合フローリングは、膨張や収縮 、ねじれ、反りなども生じにくい特長があります。

基材の組み合わせや塗装方法で様々な性能を持たせることができ、遮音や床暖など利用目的に合わせた高い機能性とバリエーションの豊富さは複合材ならではと言えます。

健康面ではシックハウス症候群の原因とされている接着剤成分のホルムアルデヒドの発散量について厳しい基準(F☆☆☆☆などの等級区分)が定められており、各メーカーは、ホルムアルデヒド以外のVOC(揮発性有機化合物)も含め、総合的に室内空気汚染の原因物質を低減する方向性で取り組んでいます。

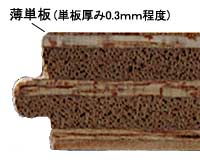

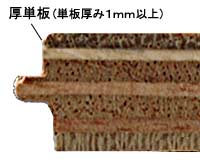

表面材の厚みによる違い

表面の化粧単板の厚みによって、複合フローリングの風合いが異なります。

木材を0.3mm程度にスライスした単板を表面に使用した薄単板と、1mm以上の単板を使用した厚単板があります。

- 薄単板は、厚みが薄いので同じ木材から大量で均一な単板がとれるため、ばらつきの少ない均質な風合いが特長です。

- 厚単板は、無垢材と同じ様な天然木の質感や強度があり、かつ、複合フローリングの膨張・収縮の少ない安定感を合わせ持つことが特長です。

複合フローリング 薄単板

複合フローリング 厚単板

無垢フローリング

複合フローリングの種類

基材の種類で以下のように3つに区分されます。

- 複合一種 : 合板だけを基材としたもの

- 複合二種 : 集成材または単板積層材のみを基材としたもの

- 複合三種 : 複合一種または二種の基材の組み合わせ又はそれ以外の木質材料又はこれらと組み合わせたものを基材としたもの

合板を基材とする複合一種が最も多く流通しており一般的です。

無垢フローリング(単層)

特徴

ムク(無垢)とは、天然の木をそのまま1枚の板として利用する木材そのものの素材感が特長です。本物ならではの重厚感や温かみは天然の無垢材ならではの価値といえます。

木材には湿度や室温変化によって水分を吸・排出する調湿機能があり、無垢材はその効果がより高いことが知られています。

その反面、環境の湿度に応じて伸びたり、縮んだりする天然木の特性がそのまま現れるので、無垢フローリングが伸びたり、縮んで継ぎ目部分にすき間が生じることもあります。

また、節や入り皮などが入ることもありますので、それを自然の味わいとして受け止める必要があります。

丈夫で傷が目立ちにくく、より堅い樹種を選択すれば、店舗など人の出入りが多い箇所にも利用できます。逆に、柔らかい樹種は転倒時のショックを和らげる効果があります。

最近では、無垢材も複合材のように高機能化の傾向があり、床暖房仕様で無垢材の高級感と快適性を両立した商品もあります。

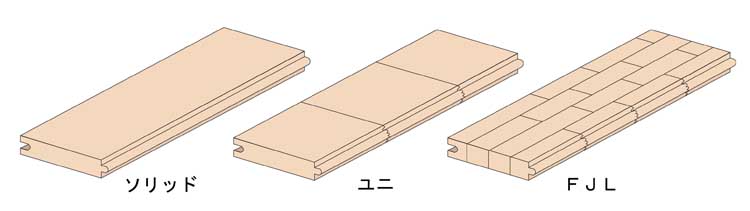

無垢フローリングの種類

大きく分けて図のような3タイプがあります。

- ソリッドは、一枚もののフローリングで、OPCとワンピース(One piece)の略で称されます。

- ユニ(UNI)は、長さ方向へ木材を継いだタイプです。フィンガージョイントという指を交差させたような接合で縦継ぎして1820mmなど一定の長さの板を構成しています。

- FJL(フィンガージョイントラミネーテッド)は、ユニを幅方向へ継いだフローリングをいいます。

現在目にする無垢材は、このユニかFJLであることが多く、この2つに共通する特徴は構成する木材が小さいことです。

一つの木材ピースを小さくして接着接合することで、狂いづらい、端材の有効活用ができる、価格競争力が期待できる、施工性が向上するなどの利点が生まれます。

ただ、長さ方向で木目が揃いづらいことやピースごとに色違いが起こりやすいともいわれます。

なお、FJLは改正建築基準法(平成15年7月施行)の内装仕上げ材の使用面積制限対象品ですが、最高等級F☆☆☆☆(JAS)を取得したものは低ホルムアルデヒド商品とされ、自由に利用できます。

また、FJL はJAS法上では、複合2種に分類されます。

フローリングの主な樹種

オーク (ナラ)

一般的にミズナラやコナラなどを指し、日本の産地は北海道が代表格です。

心材は褐色、辺材は淡色で、年輪の境に大きな道管が環状に並び、年輪がはっきりします。

くすんだ褐色と相まって、男性的な印象を与えます。

(広葉樹)

オーク (ナラ) フローリングを見る

バーチ (カバ)

心材は淡紅褐色で辺材は白く、通常は心材・辺材の両方を含む形で利用されます。

比重はサクラと同程度に重硬かつ緻密であり、以前は精密機械の部材としても使われたほどです。

塗料の乗りも良く、美しい仕上がりが喜ばれています。

(広葉樹)

バーチ (カバ) フローリングを見る

ビーチ (ブナ)

やや赤味を帯びた淡褐色の心材、白色がかった辺材、そして板目に現れる樫目と呼ばれる細かい斑点状の紋様は柔らかな風情をかもし出すものです。

ビーチ (ブナ)材はときに「偽心材」と呼ばれる灰色を帯びた不規則な模様が現れ、これが独特の演出を引き出しています。

(広葉樹)

ビーチ (ブナ) フローリングを見る

メープル (カエデ)

北米産のサトウカエデといわれる種は、樹液を煮詰めると甘いメープルシロップができることでも知られ、日本ではイタヤカエデという種が最も大きくなり、高さ20m、直径1mになるものもあります。

ハードメープルとも称され重硬で肌目は緻密で衝撃にも強く、フローリング、家具、ボウリングのレーンやピン・楽器などに使用されます。

(広葉樹)

メープル (カエデ) フローリングを見る

チーク

その耐久性と強度から船舶の甲板などによく使われました。

天然良質材はミャンマー産が有名です。植林チークはインドネシア産など。

(広葉樹)

チークフローリングを見る

カリン

程良く重硬で、加工性も良く、仕上がりが美しいという評価が確立しています。

欠点の少ない樹種で、家具や楽器、唐木細工、内装などに広く利用されています。

(広葉樹)

カリンフローリングを見る

ヒノキ

心材色は淡い紅色で、辺材は白っぽく、全体に美しい光沢があるほか、特有の芳香、殺菌作用、湿気に強いといった特徴があります。

床をはじめ、柱、家具、桶、風呂などへ広く活用されています。

(針葉樹)

ヒノキ フローリングを見る

スギ

心材と辺材の色違いが大きく、年輪もはっきりしています。ただし、広い生産地と豊富な資源量により、その生育状態で個体差があります。

材質は軽く柔らかく、高断熱性や歩行時のショック軽減につながりやすい樹種です。

(針葉樹)

スギ フローリングを見る

パイン(松)

日本では、赤松、黒松などの国産材がフローリングや梁などに使用しされてきました。『松竹梅』と言うように大変めでたい木とされ、古くから庭木、水墨画、襖絵に描かれるなど、日本人には馴染み深い木材です。(針葉樹)

パイン(松) フローリングを見る

ウェンジ(ウェンゲ)

フローリング以外には、黒褐色の落ち着いた色調の高級家具やカウンター材などにも使われています。

紫檀、黒檀と並んで三大唐木と称されているタガヤサン(東南アジア産)と同じマメ科に属し、表情や材質が似ている樹種です。

(広葉樹)

ウェンジフローリングを見る

ウォールナット

今日でも、人気、価格とも最上位ランクに位置づけられ、その実は「クルミ」と呼ばれて私たちの生活にも馴染みの深い木です。

色味は一様ではなく、辺材から心材にかけての様々な色がグラデーションを描き、美しい模様の表情を形成します。

(広葉樹)

ウォールナットフローリングを見る

ホワイトアッシュ(タモ)

日本のヤチダモに極めて近く、強さとしなやかさを兼ね備え、加工性に優れた良材としてフローリングや家具以外には、野球のバットにも使用されていることでも有名です。

オーク、マホガニー、ウォールナットと並び世界の代表的な銘木のひとつです。

(広葉樹)

アッシュ(タモ)フローリングを見る

サクラ(チェリー、桜)

タモやナラに比べると導管に汚れがつまりにくいため、古くは食器やおたまにも使われていました。

サクラは一般的な名称で広い範囲に使われ、カバ桜などとも呼ばれるようにカバ(バーチ)に近く、ピンク系のカバ(バーチ)をサクラと扱われる場合もあります。

フローリング材としては、淡いピンクと優しい木目が特徴です。

(広葉樹)

チェリー(桜) フローリングを見る

クリ(チェストナット、栗)

オーク(ナラ)などに近い色調で、木目が大きくはっきりしているのが特徴です。

うねりのあるはっきりした木目が力強い印象を与えます。

(広葉樹)

クリフローリングを見る

アマゾンジャラ

水に沈むほど比重が重く耐久性に優れ、オーストラリア産のジャラ材のような赤い 色合いが特長のハードウッドです。

(広葉樹)

アマゾンジャラ フローリングを見る

フローリング選びのポイント

歩行頻度の多い場所の場合

店舗の出入り口などの歩行頻度の多い場合は、広葉樹の硬い樹種の無垢材や厚単板の複合材をご採用ください。

一般的な薄単板の複合材は住宅の上履きを想定したフローリングとなりますのでご注意下さい。

強度を上げるため、WPC加工を施したものや針葉樹を圧縮した圧密加工のものなど多様な商品がありますので、各商品説明を確認の上ご使用下さい。

また土足でご使用の場合は、傷が目立ちにくい色やツヤ無しの商品などをお薦めします。

床暖房の場合

床暖房の仕上げ材としてご採用の場合は、床暖房対応のものをご使用ください。

複合材の方が、床暖対応の種類も多く一般的ですが、最近では材の選定や乾燥処理などに工夫をこらした床暖対応の無垢材も増えています。

フローリングの仕上げや加工の種類

塗装について

フローリングの保護や汚れ防止のため、表面にはあらかじめ塗装した商品や施工後に塗装などを施す商品があります。

●ウレタン塗装品

表面に塗膜ができるウレタンなどの樹脂系の塗料を施した商品です。

「UVウレタン塗装」とは、通常のウレタン塗料に紫外線で硬化する成分を含ませて、工場での塗装後の乾燥時間を短縮して塗装した商品で、薄く均質な塗膜になります。

光沢のあるツヤあり、ツヤなし、半ツヤなどのタイプがあります。

●無塗装品

表面に塗料やワックスなどを施していない商品です。

そのままの状態で使用すると汚れがつきやすいため、木の肌触りや質感を活かす塗料やオイルなどで表面を保護することをお薦めします。

WPC加工

WPC(Wood Plastic Combination)とは、木材組織にプラスチックを注入・充填し、硬化させる加工技術です。天然木を使いながら 耐久性が高く、傷、汚れなどがつきにくくなる効果があります。

圧密加工

スギやヒノキなどの針葉樹に高熱のロールプレスを掛けることで表面を圧縮し、硬度を高める加工です。

スギやヒノキは表面が柔らかいため、従来は柱材などにしか使われていませんでしたが、温かな風合いを活かしながら、床材としても使えるようになりました。

フローリングの予備知識

突き板と挽き板の違い

突き板とは、木材を薄くスライスしたフローリングや建材・家具などの表面化粧材です。その厚みは0.2〜0.6mmと薄く、同じ木材からより多くの単板が採れるため、均一な単板を大量生産することが可能です。

大根の桂剥きのような「ロータリー製法」とかつお節を削るような「スライス製法」があります。

挽き板とは、スライスではなく回転するのこ刃で切り出した板材です。歩留まりの関係上コストアップになりますが、スライスでは難しい厚みのある材を生産することが出来ます。

F☆☆☆☆とは?

住宅の内装に使われる建材の中で、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ないランクを示す等級で、「エフ・フォースター」と読みます。

無垢フローリングは、生産時に接着剤をほとんど使用せず、ホルムアルデヒドを発散しないと考えられるため、規制の対象外となっています。

平成15年7月に施行された改正建築基準法で、シックハウスの原因とされる化学物質のうちホルムアルデヒドの住宅への使用が規制されました。

このうち内装仕上げについては、ホルムアルデヒドを発散する建材を壁や床、天井などに使用する際に面積制限を行うことになり、JASやJISの基準で「F☆☆☆☆」の等級なら制限なくいくらでも使うことができますが、「F☆☆☆」の場合は床面積の2倍までしか使えず、「F☆☆」より下のランクの建材は使用を禁じられるようになりました。

ホルムアルデヒドとは?

シックハウス症候群の原因物質の一つで、家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質で、防腐剤としても使用されます。

ホルムアルデヒドは家具や建築資材などから少しずつ室内に放散されますので、新しい家具を家に入れた時、家を新築やリフォームして初めての夏を迎えた時などは、こまめな換気をおすすめいたします。

シックハウス症候群とは?

居住空間における建材・家具等から発生する化学物質による健康被害の事です。

住宅構造の高気密化により、昔の日本家屋に見られたような通気性がなく、自然の換気量が全体的に減少している事も影響していると考えられています。

居住者の症状は、個人差があるものの軽症では「くしゃみ」「鼻炎」「目脂」、重症になると「頭痛」「ぜんそく」を引き起こすなどの症状が見受けられます。

| ©2005-2025 TileLife.co.jp All Rights Reserved. |