|

|

ウッドデッキの作り方

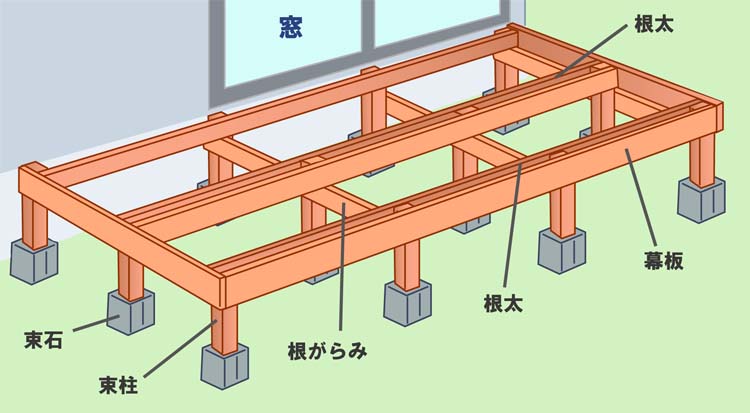

ウッドデッキの構造

●束石(つかいし)

基礎石とも呼ばれます。束柱を支える基礎になり束柱を湿気から守るために、必ず設置してください。

●束柱(つかはしら)

束石の上にのるデッキを支える柱。

●根太(ねだ)

束柱に取り付け、床板を支える役目を果たす。

●根がらみ(ねがらみ)

根太の補助として根太の下に取り付ける。

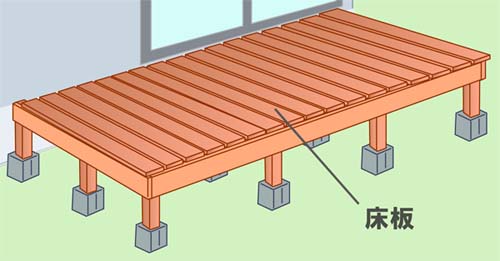

●床板(ゆかいた)

根太の上に乗せる床面になる材。

●幕板(まくいた)

基礎部分を隠すために取り付けます。床板と同じ高さに取り付け床板の断面を隠す構造と

床板の下に潜らせる構造があります。

床板と床板の間には、5mm程度のすき間を設けてください。

すき間を小さくしすぎると木が伸びた時に詰まってしまい風通しが悪くなります。

大きくすると物が落ちやすくなりますので、ご使用条件に応じて調整してください。

建物側から見て床板を縦に張る場合の基礎部分の構造です。

床板を横向きに張る場合は根太と根がらみの向きも変わってきます。

フェンスを構造に組み込む場合はフェンスを取り付ける位置の束柱を長くしてフェンス柱とします。

| ●ウッドデッキの大敵は湿気 ! 木が腐るメカニズムは「腐りにくい木と腐りやすい木の違いは?」で説明の通りですが、では、木材の性質だけでウッドデッキが長持ちするかといえばそうではありません。

世界最古の木造建築物と言われる法隆寺などは、一千年以上たった今も何故腐らないのでしょうか? それは、腐りにくい木材を選び、風通しをよくして雨がかかりにくい大きく張り出した屋根にするなど先人たちの知恵と工夫と適切な維持管理のなせる技なのです。 ウッドデッキ材にも同じことが言え、腐りにくい木材を選び、腐りにくく組み立てて定期的なメンテナンスが必要となります。 木材腐朽菌の繁殖を抑えるためには、水分(湿気)のコントロールが必要なことは「腐りにくい木と腐りやすい木の違いは?」の通りです。 ウッドデッキを作る場合は、何よりも風通しを良くして、木を湿った状態にしないことが大事なのです。 木は湿った環境に大変弱く、地面と密着したり、板が重なったりした部分は常に湿った環境になります。 深いひび割れなどがあると、その奥は風も入らず、やはり相当期間乾きません。 また木口は繊維の断面が出ているため水を奥まで吸いやすく、乾きにくい部分です。 乾かずにいつまでも湿気た状態で置いておくと、やがて腐朽菌が繁殖をはじめ、木は腐りだします。 腐りだすと、木はスポンジ状になり、さらに内部深く水が浸透していきます。 内部まで入り込んだ水はなかなか乾かず、次の雨でまた濡れます。 もはや乾くことがなくなった木材の内部で腐朽菌の繁殖の勢いが増していきます。 湿気があり、腐り始めた木材は虫にとっての格好の餌になり、やがては、なめくじ、まる虫などが発生し、最悪の場合は白蟻被害となります。 ハードウッド系のウッドデッキ材は、少々の過酷な環境でも腐りにくいのですが、ソフトウッド系のウッドデッキ材の場合は、特に風通しを良くして、ひび割れた箇所から木材腐朽菌が繁殖しないように防腐材の塗装をするなど定期的なメンテナンスをお薦めします。 |

ウッドデッキ施工上の注意

工具

施工には電動工具のご使用をお薦めします。緻密で硬質木材のため、

鋸引き等の加工には超硬度刃物を使用し、ゆっくり加工するようにしてください。

ビス止め

材が硬く釘打ちが困難なため、先に道穴をあけて、ステンレス製のビスを使用して下さい。

コーススレッドを無理に打ち込むとネジの頭部分がちぎれることがありますのでご注意ください。

表面材の下穴はネジの径よりもやや大きく開けてネジを利かせず、

下地とコーススレッドの皿の部分で押さえ込むことをお勧めします。

おがくずの処理

加工時に出るおがくずで、人によってかぶれることがあります。

特にイペ材の場合は、防腐、防虫効果のある黄色いラパコールという成分でかぶれたり、

アレルギー反応を起こす場合があります。

気になる場合は、マスクやゴーグルをして作業してください。

木粉状のおがくずが発生する加工時のみで、ウッドデッキ完成後は心配ありません。

その他

金属類を直接デッキ材の上に置かないでください。

鉄や銅などの金属と木材の成分が反応してデッキ材が黒ずむことがあります。

ウッドデッキの付近で鉄の部材などを加工してできる鉄粉などにもご注意下さい。

| ©2005-2025 TileLife.co.jp All Rights Reserved. |