タイルの定番サイズというのはあるのでしょうか?

今回は、外装タイルのサイズの由来から(^^)/

タイルの起源となった 日干しレンガについてのお話もまじえてお話しようと思います(^o^)/

タイルの起源

タイルライフの商品にもたくさんのサイズのタイルがありますが商品数の多いサイズがあることにお気づきですか?

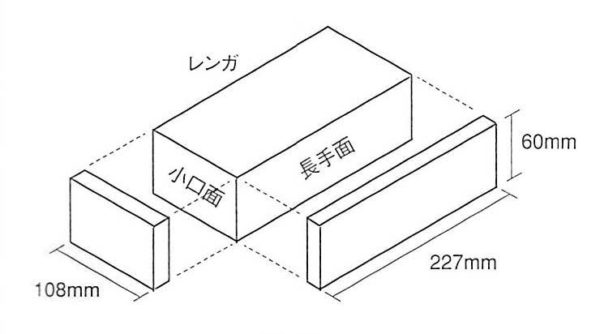

外装の壁用タイルでは「227×60mm or 108×60mm」というサイズのものがほとんどです。

短辺の60mmはともかくとして、長辺はなんとも中途半端なサイズですが、227×60mm の事を二丁掛け、108×60mm の事を小口平、と言います。

しかしこの小口平と二丁掛けのサイズこそがタイルの起源につながる糸口でもあります♪

タイルという言葉の起源はラテン語にあって[覆う・かぶせる]といった意味です。

紀元前のお話ですが、家をつくる時は、粘度を木枠に入れて日に干して固めて積むということは世界各地で行われていました。

これが日干しレンガの起源ということになります。

その日干しレンガを焼くことで強度を増したものがレンガとなり、積み上げて様々な建築物を作ることを可能にしました(^^)

レンガの日本への伝播

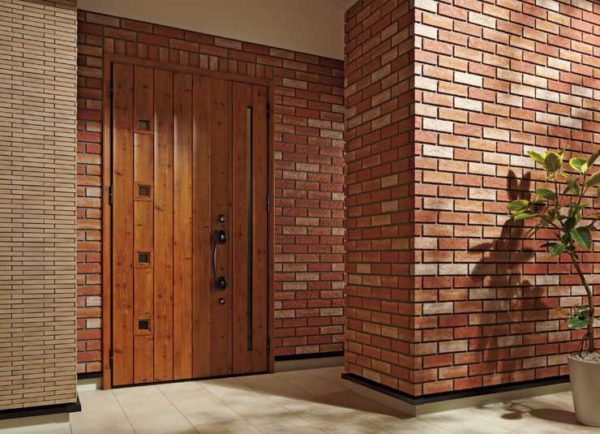

そんなレンガですが、日本の建築物は木造が主流ですので、瓦などに使われることがあっても建材として、レンガが一般的に普及することはありませんでした。

もっとのち、明治維新の洋風建築とともに建材としてレンガが入ってきますが、関東大震災で、多くのレンガ造が崩壊し

大規模建築は鉄骨・鉄筋コンクリート造に移行していきます。

レンガからタイルへ

関東大震災後、レンガは薄くなり、重いレンガは構造物そのものではなく、張り付けるタイルへと・・・

つまり、レンガからタイルへと形をかえていきます!

このため外装タイルのサイズは、レンガのサイズが基本になったんです。

実際に昔ながらのレンガと 現在よく使われる小口平・二丁掛けを図でみてみましょう。

レンガの短辺が小口平サイズ、長辺が二丁掛けサイズということになります。

二丁掛けサイズを半分に横割りしたものがボーダータイルと呼ばれる外装タイルのサイズです。

「小口平サイズと二丁掛けサイズ」は、すべてのタイルの元になると言えるかもしれません。

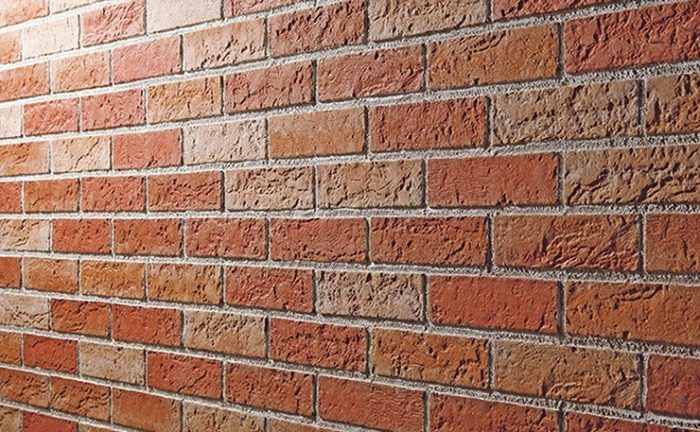

タイルを見たイメージ先行で、「レンガタイル」や「ブリックタイル」などと呼ばれたりすることもうなづけます。

ちなみに、二丁掛タイルがなぜ「二丁」なのか?というと、レンガは1丁2丁と数えるのですが、二丁掛けは、

小口2丁分に目地幅を加えたサイズだからです。

小口平サイズと二丁掛けサイズ

このようにレンガからタイルと形を変えて今の外装壁タイルがあります。

今、現在製造されるタイルのサイズも、小口平・二丁掛タイルのサイズがベースになります。

「外壁タイルで、希望のサイズが少なくて困っている」というお客様からのお問い合わせをいただくことがあります。

お客様のご要望のサイズが、小口平・二丁掛けサイズでない場合はピッタリのサイズがほとんどない・・

ということに残念ながらなってしまいます。

その点をご理解いただき、品揃えが豊富なサイズをご紹介しイメージ通りのものが選べた・・と喜んでいただけましたo(^-^)o

タイルライフ 中村