マイホームを建てたり、リフォームをしたりする際に室内や壁の一部にタイルの使用を考えることもあるのではないでしょうか。

タイルは、デザインや配置によって印象が大きく変わり、おしゃれなお部屋が演出できる点が魅力的です。

しかし、タイルにはたくさんの種類があり、それぞれの特徴に適した使用が求められます。

本記事では、タイルの種類や特徴、場所ごとのメンテナンス方法を解説します。

タイルの【素地】の種類とその特徴

素地とは、タイルの原料になっている素材です。

なお、2008年のJIS改定以降は吸水率でⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類と区分されています。

| 種類 | 特徴 |

| Ⅰ類(磁器質タイル) | ・石英や長石、粘土などを1,200〜1,350℃で焼いている。 ・吸水率は3%以下。であるため、硬質で内外、壁床など幅広い使用に向いている。 ・たたくと金属のような澄んだ音がする。 |

| Ⅱ類(せっ器質タイル) | ・粘土や長石などを1,200℃前後で焼いている。 ・吸水率は10%以下で、商品によって磁器質に近いものから陶器質に近いものまである。 ・外壁として使用され、特に「土もの」といわれる湿式タイルは、素朴な雰囲気を持つ空間に適している。 |

| Ⅲ類(陶器質タイル) | ・陶土や石灰などを1,000〜1,200℃で焼いている。 ・吸水率が50%以下と最も高く、主に内装の壁面に使用される。 ・他の材質に比べて焼成温度が低いため、発色が良く、デザイン性の高い壁タイルとしてよく利用される。 |

※吸水率の測定方法が強制吸水率のため外装への使用の可否や耐凍害性の有無の判断基準にはならない

タイルの【サイズ】の種類とその特徴

タイルは大きさによっても分類され、使用する場所ごとに適切なサイズがあります。

壁タイルの場合の代表的なサイズ区分は以下の5つです。

【壁タイル】

| サイズ | 特徴 |

| 小口平(こぐちひら)タイル | ・実寸108mm×60mm。 ・レンガ風のサイズ感が特徴で、玄関周りやエクステリアの外装に自然な風合いを加える目的で使用される。 ・耐候性があり、主に外壁に使われる。 |

| 二丁掛(にちょうがけ)タイル | ・実寸227mm×60mm。 ・小口平タイル2つ分の大きさで、重厚感があり、商業施設や公園などの公共空間にも適用される。 ・高い耐久性を持つ。 |

| 50角タイル | ・実寸では45mm×45mm、目地を含めると50mm×50mmの正方形。 ・小さな正方形で、マンション外壁などによく使われている。 |

| 45二丁(よんごうにちょう)タイル | ・実寸45mm×95mmで50角タイル2枚分。 ・マンション外壁などによく使われている。 ・耐久性とデザイン性に優れている。 |

| ボーダータイル | ・実寸で227×30mmの規定で、二丁掛タイルの半分。 ・既定のサイズはあるものの、細長いボーダー形状のタイルはボーダータイルと呼ばれている。 ・エクステリアで異なる形状や色と組み合わせたデザイン張りに利用されることが増えている。 |

続いて床タイルのサイズ区分は下記の通りです。

【床タイル】

| サイズ | 特徴 |

| 50角タイル | ・実寸では45mm×45mm、目地を含めると50mm×50mmの正方形。 ・小さな正方形タイルは、滑り止め効果もあり、安全性とデザイン性を兼ねて玄関やベランダなどの屋外床、水洗いするトイレの床などに使用される。 |

| 100角タイル | ・国産で実寸が90~95mm角のタイルが多く、目地を含めると100mm×100mmの正方形。 ・御影石調のタイルは歩道などのパブリックスペースや、住宅や店舗の玄関などにもよく使われる。 |

| 150角タイル | ・国産で実寸が140~145mm角のタイルが多く、目地を含めると150mm×150mmの正方形。 ・御影石調のタイルは100角タイルと同様に屋外床などに使われる。 |

| 200角タイル | ・国産以外に、海外製のタイルも見受けられ、風合いやデザインも多様になる。 ・機能とデザイン性を備えた浴室床タイルなどもある。 |

| 300角タイル | ・海外製のタイルなど多種多様なタイルがあり、屋内外問わず様々なシーンで使用される。 |

| 400角タイル以上 | ・海外製のタイルが増え、300角同様に多種多様なタイルがある。 ・400角の他に、600角や600×300角などのサイズが多い。 |

タイルの【釉薬(ゆうやく・うわぐすり)】の種類とその特徴

釉薬(ゆうやく・うわぐすり)とは、タイルにツヤや光沢を出したりする、強度を高めるための薬品です。水の侵入を防ぐ効果もあります。

主な釉薬は以下の5つです。

| 種類 | 特徴 |

| ガラス釉 | ・ガラスの粉が入っており、鮮やかな色味を表現している。 |

| 貫入(かんにゅう) | ・素地と釉薬の収縮率の差でひびが入ったもの。 |

| ラスター釉 | ・光沢が強いが傷つきやすい。 ・パールのような虹色を表現。 |

| マット釉 | ・光沢がなく、不透明な仕上がり。 |

| 結晶釉 | ・タイル焼成後の冷却で釉薬が結晶をつくったもの。 ・光のあたり方で色味や光沢が変化し、高級感がある。 |

用途に合わせたタイルの種類とその特徴

タイルは、用途や設置場所に合わせた選定が重要です。用途に合わせた選び方のポイントを以下に紹介します。

①:内装タイル

②:屋内床タイル

③:屋外床タイル

④:外装タイル

タイルのカタログには用途区分のマークがついており、使用に適する場所と適さない場所が明記されています。

デザインも重要ですが、具体的な生活を想定して適切なタイルを選定しましょう。

①:内装タイル

キッチンや浴室、トイレなどの水回りには、釉薬をかけて表面がなめらかなタイルがおすすめです。

また、1日の疲れを癒す寝室にはあたたかみのあるデザインのタイルが人気です。

②:屋内床タイル

屋内床には、耐久性にすぐれた磁器質タイルやせっ器質タイルが適しています。耐久性の高いタイルであれば、居住者も床を気にせずに生活できます。

また、寒冷地では、床暖房に対応したタイルを選ぶとさらに安心です。

玄関床の場合は、雨で滑りやすくなるため、適正表示が「屋内」ではなく「屋外」であるタイルを選定しましょう。

③:屋外床タイル

屋外床タイルには、耐久性と滑りにくさが求められます。特に、前述のような玄関外や庭の通路、駐車場などでは、雨で濡れても滑りにくい加工が施されたタイルが適しています。

例えば、磁器質タイルは耐摩耗性と耐候性に優れ、屋外でも長期間美しさを保ちやすいタイルです。

また屋外床タイルとして代表的なものはアンチスリップ処理をしたタイルがあげられます。滑りにくい仕様になっているため、雨の日でも安心して使用できます。

さらに、冬に水が凍るような寒冷地の場合は耐凍害性を持つタイルから選びましょう。

④:外装タイル

屋外のタイル選定には、日差しや雨風に強い耐候性が必須です。

また、機能性を重視する場合は、クリーニング効果などが期待できるタイルを提案しましょう。

外壁は建物の印象を大きく左右します。デザインにこだわる場合は天然の大理石に近い質感のタイルが適しています。

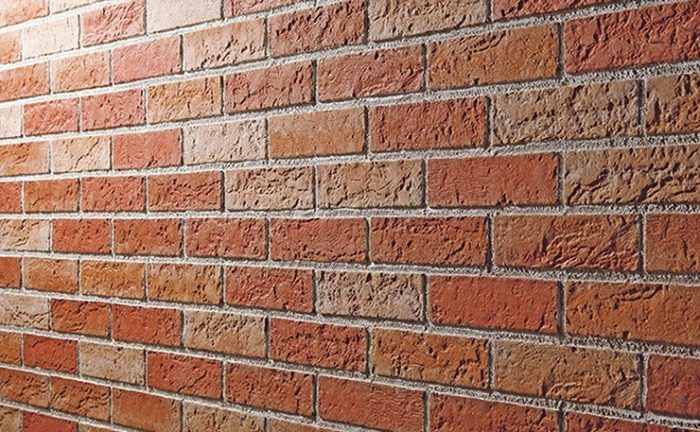

そしてコストをおさえるには、セメント系ブリックタイルが良いでしょう。

セメント系ブリックタイルは、セメントに軽量骨材を混ぜているため、本物のレンガや石よりも軽量で施工性が向上します。

アンティークレンガを表現したものが多く、レトロな雰囲気が感じられる商品です。

玄関床には、雨などで転倒しないように、すべりにくいタイルをおすすめします。

ただし、すべりにくいタイルは、表面に凹凸があって汚れがたまりやすいため、汚れが目立ちにくい色のタイルを選んで汚れを目立ちにくくするテクニックもあります。

色はグレーやベージュ系の方が汚れが目立ちにくく、汚れが目立ちにくいと考えられやすいブラック系やダークグレイ系の方が白っぽく汚れが目立ってしまう場合もあります。

最近はざらざらしたグリップ仕上げの玄関外のタイルと、さらさらしたマット仕上げの玄関内のタイルで色を合わせるケースも増えてきています。

【場所別】タイルのメンテナンス方法

タイルを長持ちさせるには定期的なメンテナンスや清掃が不可欠です。

タイルは、正しくメンテナンスをおこなえば100年以上使用できます。実際に、世界最古のタイルといわれているものはピラミッドから発見され、現在でもその美しさで有名です。

ただし、タイルは種類によってメンテナンス方法が異なるため、それぞれのタイルに合ったメンテナンス方法を把握する必要があります。

お客様にも適切なメンテナンス方法を伝え、タイルを長く維持するためのサポートを提案しましょう。

内装タイルのメンテナンス方法

たとえば、キッチンでは、油や調味料が飛ぶため汚れが発生します。そのため、日常的に中性洗剤を使用したていねいな拭きそうじが必要です。

がんこな汚れは、液体クレンザーを含ませたスポンジでこすり落とします。ただし、強くこすりすぎるとタイルの表面を傷つける危険性があるため、注意が必要です。

目地の汚れは洗剤をつけた歯ブラシでやさしく落としてください。

また、浴室や洗面所のタイルにはぬめりが付着するケースが大半です。

付着したぬめりは、浴室用洗剤を散布し、しばらく放置してから研磨剤不使用のスポンジでこすり、十分な水で洗い流しましょう。

屋内床用タイルのメンテナンス方法

日常的な清掃には、化学薬品を使用していないモップやほうきの利用をおすすめします。汚れが付着した際には、市販の中性洗剤を用いてぞうきんでていねいに拭きとりましょう。

外装タイルのメンテナンス方法

玄関タイルには、特別なメンテナンスは不要です。

ほうきとちりとりを使って日常的に清掃をおこないましょう。どろによる汚れはウエットティッシュで簡単に拭きとれます。

外壁には大気中の汚れが雨スジ状に付着するため、水洗いでの清掃をおこないましょう。

排気ガスによる汚れには中性洗剤の使用をおすすめします。汚れが目立つ場合には、高圧洗浄で洗い流し、外壁の美しさを保ちましょう。

タイルの活用事例

この章では、タイルの活用事例を3つ紹介します。

①:2色のタイルを組み合わせてキッチンをおしゃれに!

②:新築の玄関をタイルDIY!

③:キッチンをタイルでカフェ風に!

実際の活用事例を参考にし、タイルの魅力を最大限に引き出す提案をおこないましょう。

①:2色のタイルを組み合わせてキッチンをおしゃれに!

神奈川県のM様の自宅キッチンの事例です。

暗めのグリーンと明るいオフホワイトの二丁掛タイルを組み合わせて、あたたかく落ち着いた雰囲気のキッチンになりました。

ツヤのある二丁掛タイルでカフェ風キッチンタイルとしてもよく使用されています。

②:新築の玄関をタイルDIY!

新築の玄関床にタイルDIYをしたE様の事例です。

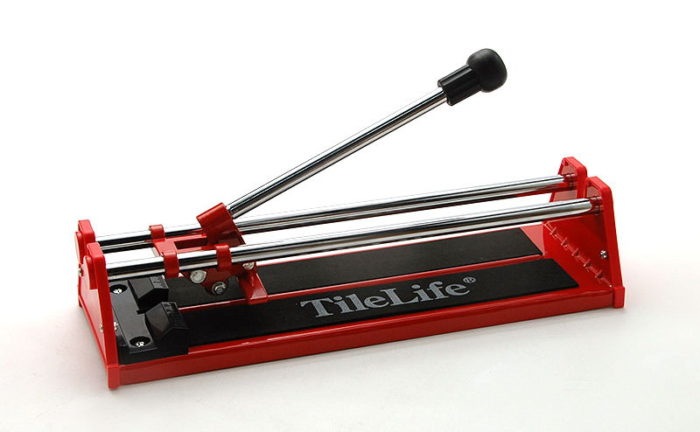

E様はタイルDIYをはじめておこなったため、タイルの貼り方や目地の詰め方などの説明を参考にしながら、シンプルでスタイリッシュな玄関を作りました。

「タイルライフさんの商品は梱包がていねいで、ひび割れなど、商品の不具合もありませんでした。」とご満足いただいています。

③:キッチンをタイルでカフェ風に!

北海道のCozy Penguin House様の事例です。

シンプルで物足りなく感じていたキッチンをカフェ風にアレンジしました。

ブルーのタイルを使って鮮やかな雰囲気にしました。

カフェ風になり、毎日のお料理も以前より楽しめているとのことです。

タイルの種類や特徴を理解し、理想のお部屋づくりをしよう

タイルの種類や特徴、メンテナンス方法を解説しました。

タイルには多くの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。そのため、タイルの種類を正しく理解し、用途に合った製品を選定するのが重要です。

お客様にタイルを提案する際には、用途区分のマークを確認して最適なタイルを提案しましょう。

タイルは高い耐久性を誇り、定期的なメンテナンスや清掃をおこなえば100年以上の使用が可能な便利な建材です。

マイホームの新築やリフォームを考えているお客様にはぜひ、タイルライフのタイルを提案してください。