目地とは、タイルや石材、レンガ等を施工する際に部材と部材の隙間の継ぎ目のことです。

タイルDIYをされる方から「目地は必要ですか?」というようなご質問をいただくこともあるため、今回は目地の役割や種類、目地による演出効果などについてご紹介します。

目地の役割

タイルや石材を施工する上で必要とされる「目地」の役割としては以下のようなものがあります。

- 製品1枚1枚のサイズのバラつきを吸収する

- 施工のバラつきをわかりづらくする

- 下地(躯体)の収縮などで動きがあった場合の緩衝材となる

- 下地への接着力を補強する

- 外部からの水やホコリなどの侵入を防ぐ

寸法精度の高いオーダーメードの石材などを壁に施工する場合に、「眠り目地」や「突きつけ目地」として名刺1枚ぐらいの隙間のほとんど目地がないように見える施工方法もありますが、一般的には上記のような役割から、目地を設けることが基本になります。

特に床の場合は、目地材が施工後に浮いてこないように目地幅を最低3mm以上にして、目地材がしっかり奥まで詰まるようにする必要があります。

目地の必要性について詳しくは、下記の記事をご覧ください。

目地材の種類

内装用と外装用の目地材の違い

目地材は、使う場所によって内装用と外装用に大きく分類されます。

内装用と外装用の目地材の主な違いは、目地セメントに調合される骨材の大きさが異なります。

目地の幅は、一般的に内装壁タイルが2~3mm程度で、外装壁タイルが8~10mm程度で、狭い目地幅の内装用には小さな骨材を調合し、外装用には大き目の骨材を調合しています。

小さな骨材の内装用の目地材を、太い目地や外装に使うと目地がやせたり、ひびが入ったりします。

逆に大きな骨材の外装用の目地材を、細い目地に使うと目地詰めがしずらく、目地の奥まで十分に詰まらずに、目地が取れてしまう原因になります。

漏水や美観を損ねる原因にもなりますので、目地材を選ぶ際には注意が必要です。

内装用の目地材

セメント系のものが一般的によく使用され、用途に応じて機能的な特徴を加えた目地材があります。

内部の壁用

前述の通り、内装タイルの狭い目地幅に合わせて小さめの骨材が調合されています。

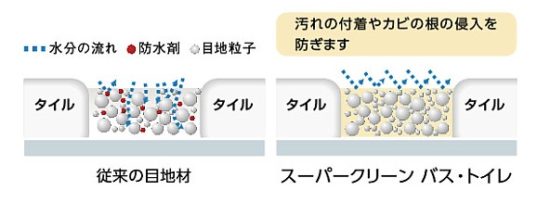

キッチンや浴室の壁用の目地材

汚れがしみ込みにくいキッチンバックなどに適した目地材やカビが付きにくい浴室などに適した目地材など、従来の目地材の弱点をカバーした機能的なものもあります。

汚れにくい目地について詳しくは、下記の記事をご覧ください。

内部の床用

リビングや浴室の床用にも、機能的な目地材として以下のようなものがあります。

玄関などの土足の床の場合は、外装用の目地材を使用します。

外装用の目地材

外部の壁用

表面がフラットな外壁タイルの場合は、汎用的なセメント系目地材が使われます。

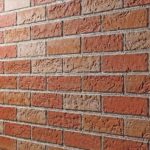

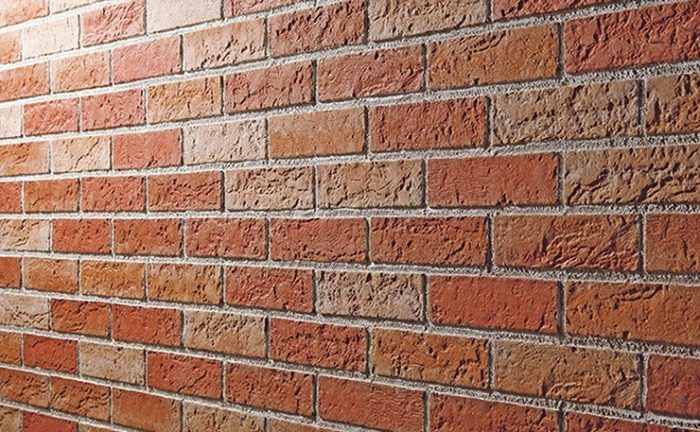

レンガ積みの風合いを引き立てるなどで、10mm以上の幅広の目地詰めができるように粗い骨材が配合されたブリック目地材もあります。

表面がラフなタイルの場合は、塗り目地ができないため、一本目地用の目地材が使われます。

外壁タイルの目地の詰め方や目地による演出は、下記の記事をご参照ください。

外部の床用

外床用のタイルの目地材には、特に機能的な目地材は無く、セメント系の汎用的な目地材が使われます。

目地材の選び方

目地材の早見表

ここまでの説明で、目地材には重要な役割がある事と、その役割に応じて様々な種類があることをご理解いただけたと思います。

脇役的な存在の目地材ですが、主役のタイルや建物を永くきれいに保つためには最適な目地材を選ぶ必要がありますが、数ある目地材から選ぶのは結構大変です。

そこで、施工場所と目地幅などから目地材を選べる早見表を作りましたのでご参照ください。

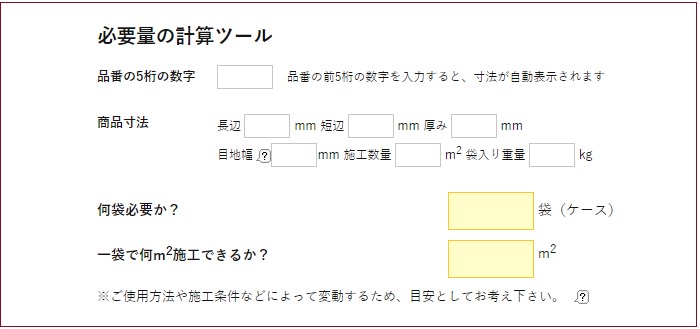

目地材の必要量の計算

せっかく、最適な目地材を選んでも「必要な量がわからない」「計算が面倒くさい」というのが、ほとんどだと思います。

そこで、タイルなどの「寸法」「目地の幅」「施工する面積」と、目地材の「袋入り重量」を入力すれば計算できるツールも作りました。

計算ツールはこちら fa-arrow-circle-right

目地のパターン

タイルは色・柄・サイズだけでなく、目地の直線を通して貼ったり、互い違いにしたりと貼り方のパターンを変えることでも異なった印象を与えることができます。

定番の目地パターン

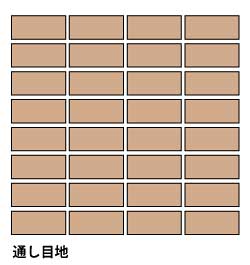

床にも壁にもよく使われる、最も標準的な目地割のパターンです。

【通し目地(とおしめじ)】

.jpg)

床タイルの場合

壁タイルの場合

縦と横の目地を一直線に通した目地。「いも目地」とも呼ばれます。

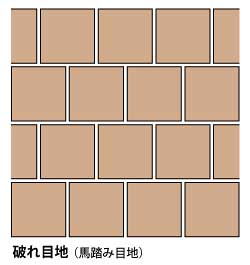

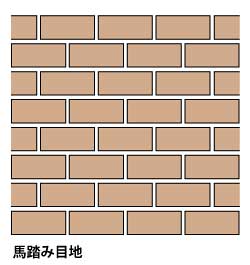

【馬踏み目地(うまふみめじ)】

床タイルの場合

壁タイルの場合

タイルを半分ずつずらして貼る貼り方で、馬が踏んだ足跡のように交互になっているので「馬踏み目地」や「馬目地」と呼ばれます。

外壁タイルではよく使われる貼り方で「レンガ目地」とも呼ばれます。

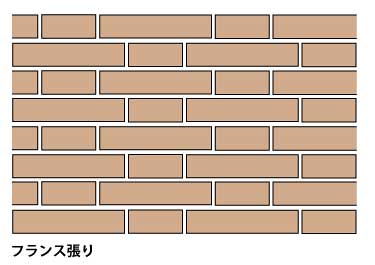

外壁タイルの目地パターン

ブリックタイルやレンガタイルと呼ばれる外壁タイルには、「二丁掛け」や「小口」と言われる2種類のサイズを組み合わせたレンガの積みと同じ目地パターンがあります。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

上記の代表的なパターンの他にも、様々な目地のパターンを下記の記事でご紹介しています。

目地による演出

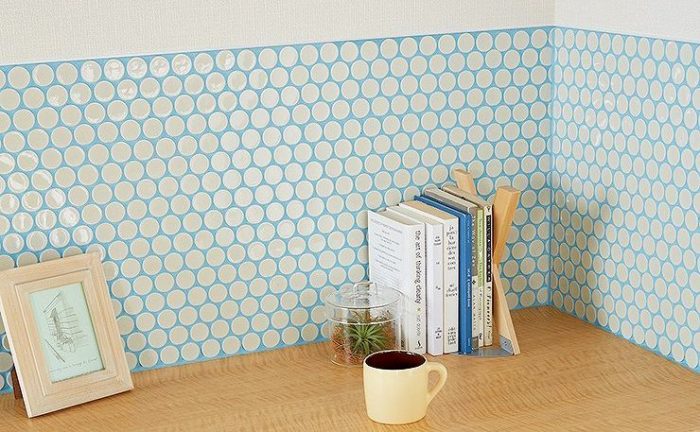

目地材のカラーや目地詰めの手法を変えることで、タイルの印象を変える演出の効果が期待できます。

内装タイルの印象を変える

目地の色をかえることで、タイルの印象も大きく変わります。

白やグレーだけでなく、カラフルなカラー目地を使用することで大きく印象を変えることができます。

デザイン性の高いインテリアモザイクやガラスモザイクとの組み合わせにおすすめです。

外装タイルの印象を変える

ブリックタイルなどの外壁タイルは、目地の深さや幅など目地の詰め方や仕上げ方によって、与える印象をガラリと変えることができます。

表面の粗いタイルの場合は、目地を上から塗る「塗り目地」ができないため、「一本目地」という方法で目地詰めを行います。

外壁タイルの目地詰めの方法については、下記の記事でご紹介しています。

目地の機能的な役割以外に、意匠的にもタイルの仕上がりイメージにも影響を与える効果などをご理解いただけたでしょうか?

ちなみに、タイル業界には目地専門の職人さんがいるなど、奥の深い分野なんです♪